Les flux d’investissement restent modestes, mais le pays du Soleil levant se montre de plus en plus enclin à développer ses liens avec l’Afrique.

Peu d’entreprises japonaises sont présentes en Afrique : elles préfèrent se concentrer sur des marchés plus proches, dans d’autres régions d’Asie. Selon le ministère japonais des Finances, l’Afrique n’a reçu que 0,5 % des investissements directs étrangers du Japon en 2024.

La distance est l’un des facteurs qui entravent les relations entre le Japon et l’Afrique – une seule ville africaine, Le Caire, dispose d’un vol direct vers Tokyo. La barrière de la langue est un autre obstacle. De plus, la culture d’entreprise japonaise, historiquement peu encline à prendre des risques, semble également dissuader de nombreuses entreprises japonaises d’investir en Afrique.

Pourtant, certains signes indiquent que les liens commencent à se resserrer. Les entreprises japonaises sont désormais « polarisées » dans leur perception de l’Afrique, explique Keiichi Shirato, professeur de relations internationales à l’université Ritsumeikan de Kyoto. « Certaines entreprises sont très conservatrices et très réticentes à faire des affaires en Afrique. »

Mais cela est compensé par des entreprises dirigées par des cadres plus jeunes, qui ont souvent une vision plus internationale et une meilleure maîtrise de l’anglais, et qui poursuivent leurs efforts pour explorer les opportunités en Afrique. Ces entreprises ont tendance à reconnaître que l’Afrique est « un marché potentiellement important en termes de population », explique Keiichi Shirato. Beaucoup considèrent le continent comme une région prometteuse pour développer leurs activités, étant donné que leur marché intérieur devrait se contracter considérablement en raison du déclin démographique du Japon au cours des prochaines décennies.

Keiichi Shirato ajoute que, bien que le gouvernement de Shinzo Abe, qui a dirigé le Japon entre 2012 et 2020, ait peu réussi à encourager les IDE japonais en Afrique, les perspectives semblent désormais plus prometteuses. Il cite une enquête réalisée par JETRO, l’Organisation japonaise pour le commerce extérieur, qui montre que 57 % des entreprises japonaises opérant en Afrique prévoient de se développer au cours des deux prochaines années. Il s’agit du deuxième niveau le plus élevé au monde, après l’Asie du Sud-Ouest.

Vers l’Afrique

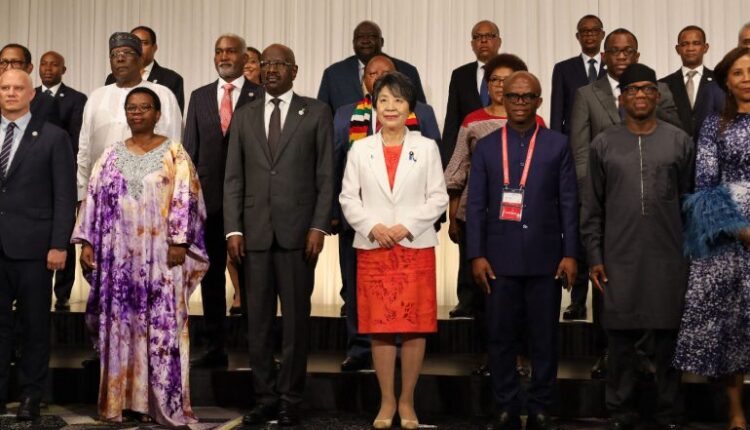

Bien sûr, certains liens entre le Japon et l’Afrique sont bien établis. Les voitures japonaises sont omniprésentes sur le continent, tandis que la technologie japonaise joue un rôle largement invisible dans les systèmes énergétiques et les réseaux de technologie numérique. La plupart des grandes institutions financières japonaises ont établi une présence en Afrique et le gouvernement japonais encourage les investissements depuis plus de trente ans, depuis la première Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique en 1993.

Emma Ruiters (Tony Blair Institute for Global Change) affirme que les investisseurs japonais accordent désormais une « importance renouvelée » au continent, tandis que les forums triennaux de la TICAD ont pris « beaucoup plus d’importance ».

Et bien que les entreprises japonaises aient tendance à se heurter à des différences culturelles lorsqu’elles tentent de s’implanter en Afrique, certaines ont trouvé des moyens de s’adapter.

En effet, les entreprises japonaises travaillent souvent en étroite collaboration avec les institutions gouvernementales japonaises lorsqu’elles opèrent en Afrique. Selon Emma Ruiters, les programmes impliquant l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) peuvent notamment constituer un point de départ pour les investisseurs commerciaux japonais qui souhaitent s’implanter sur le continent.

« Ils ont clairement adopté une approche différente, en quelque sorte plus axée sur le développement, car je pense qu’ils ont compris qu’il était encore nécessaire de renforcer considérablement le pipeline de projets en Afrique. »

Emma Ruiters note également que, contrairement à leurs homologues chinois, les entreprises japonaises opérant en Afrique ont tendance à ne pas envoyer beaucoup d’expatriés. Cela reflète le fait que le Japon dispose d’un « marché du travail très restreint » au niveau national, ce qui signifie que les entreprises japonaises qui font des affaires en Afrique doivent trouver des partenaires locaux fiables avec lesquels travailler.

Keiichi Shirato partage ce point de vue, soulignant que les « cas d’échec typiques » des entreprises japonaises en Afrique se produisent lorsqu’elles tentent de s’appuyer sur du personnel japonais, qui a souvent du mal à développer un réseau commercial sur le continent. « Envoyer des Japonais sur le continent est parfois une perte de temps, d’énergie et d’argent », explique-t-il.

Gérer les risques

Toutefois, selon le professeur, les hommes d’affaires japonais sont désormais plus enclins à investir dans des entreprises locales plutôt que de tenter de créer eux-mêmes de nouvelles entreprises.

Il cite l’exemple de &Capital, une société d’investissement à impact social axée sur l’Afrique, créée pour investir dans des entreprises locales et cofondée par l’éminent investisseur japonais Ken Shibusawa à la suite de la dernière TICAD en 2022.

La JICA a adopté une approche quelque peu similaire avec son programme NINJA Accelerator, qui aide les start-up africaines à établir des partenariats avec des entreprises japonaises.

Bien que l’opinion courante selon laquelle la culture d’entreprise japonaise est intrinsèquement conservatrice et peu encline à prendre des risques ne reflète pas toute la réalité, elle contient au moins une part de vérité. L’un des défis pour encourager les Japonais à investir davantage en Afrique consiste donc à trouver des moyens de répondre à leurs préoccupations concernant les risques commerciaux sur ce continent.

L’absence d’accords bilatéraux d’investissement entre le Japon et les gouvernements africains constitue un obstacle majeur, prévient Markus Burgstaller, associé du cabinet d’avocats Hogan Lovells. À l’heure actuelle, le Japon n’a conclu de tels accords qu’avec cinq gouvernements africains, à savoir l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Mozambique, l’Égypte et le Kenya.

« Ce que l’investisseur souhaite toujours, c’est que tout litige soit réglé devant un tribunal international plutôt que devant les tribunaux de l’État d’accueil », explique Markus Burgstaller. « L’un des avantages de ces traités d’investissement est que si vous portez une plainte devant un tribunal en vertu d’un traité d’investissement, c’est le tribunal international qui applique le droit international, et non le droit local. »

De nombreux investisseurs japonais peuvent atténuer ce problème en investissant en Afrique par l’intermédiaire de filiales situées dans des pays qui ont conclu des TBI avec les gouvernements locaux, tels que les Émirats arabes unis ou Maurice. Mais en l’absence de traités d’investissement avec le Japon, ajoute Markus Burgstaller, il est plus difficile pour les entreprises japonaises de s’appuyer sur leurs liens avec le gouvernement japonais pour garantir le règlement d’un litige à l’amiable.

Lacunes en matière de données

Selon Bernard Laurendeau, fondateur du cabinet de conseil Enkopa Lab, un autre problème réside dans le fait que les entreprises japonaises souffrent généralement d’un « déficit important » en matière d’accès aux données sur les marchés africains. « Elles ne disposent pas des données qui leur permettraient de prendre des décisions vraiment éclairées », prévient-il, ajoutant qu’il existe également un manque de banquiers d’investissement et de consultants en gestion capables d’aider les entreprises japonaises à naviguer entre les différences culturelles.

Pourtant, Bernard Laurendeau, Franco-éthiopien basé à Tokyo, affirme que si les chefs d’entreprise japonais sont souvent perçus comme lents à prendre des décisions, cela reflète en réalité l’importance accordée au souci du détail dans la culture d’entreprise japonaise. « Si vous fournissez au décideur les données dont il a besoin, il prendra sa décision plus rapidement que dans d’autres régions », explique-t-il.

Et si l’attention dans les relations entre le Japon et l’Afrique se concentre principalement sur les efforts visant à réduire la perception du risque en Afrique, Bernard Laurendeau rappelle que les gouvernements africains doivent faire davantage pour promouvoir leur pays auprès des investisseurs japonais : « Il existe un certain décalage dans la manière dont ces pays se vendent. »

La Banque africaine de développement est très active dans ce domaine. En 2012, elle a choisi Tokyo pour implanter son premier bureau de représentation hors d’Afrique. Elle organise également régulièrement des délégations d’investisseurs au Japon.

Ces efforts constituent un bon début, mais il reste encore beaucoup à faire pour aider les relations entre le Japon et l’Afrique à s’épanouir. « Je pense que la plupart des ingrédients sont réunis pour que de nombreux mariages aient lieu », déclare Bernard Laurendeau, « mais le marié – si le marié est l’Afrique – doit se montrer et se promouvoir. »

Source : NewAfrican