Le chef de l’État algérien met en garde contre toute dérive dans l’utilisation du foncier agricole et ordonne une planification stricte de la distribution de l’eau issue du dessalement. Les ressources foncières et hydriques se trouvent au cœur des préoccupations présidentielles.

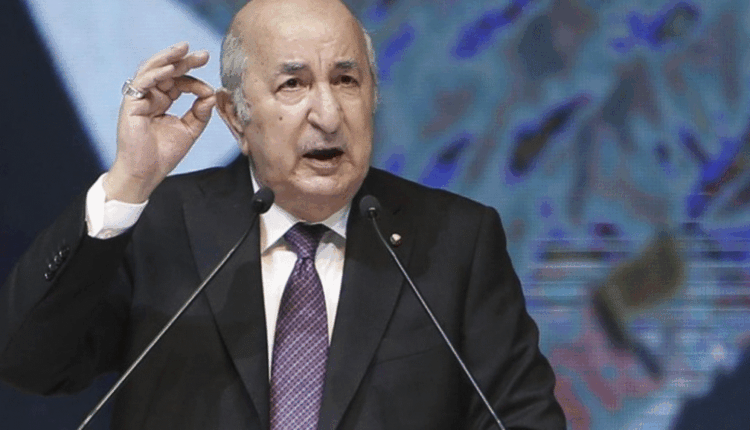

Lors du Conseil des ministres tenu le 5 octobre, Abdelmadjid Tebboune a opposé un refus catégorique à toute tentative de déclassement des terres arables pour des projets publics, rappelant le caractère « intouchable » du patrimoine agricole national. La présidence a souligné que ces terres, « fruit de la reconquête postcoloniale et pilier de la souveraineté alimentaire », ne sauraient être détournées de leur vocation première.

Le communiqué officiel précise que le président a ordonné au gouvernement « d’adopter d’autres mécanismes » pour trouver des assiettes foncières adaptées, en privilégiant des terrains non arables. Cette directive, motivée par le souci de préserver la sécurité alimentaire, traduit également une méfiance envers certaines pratiques administratives, souvent accusées de favoriser des opérations spéculatives ou clientélistes sous couvert de projets d’intérêt public.

L’instruction présidentielle intervient dans un contexte où l’Algérie tente de stabiliser sa production agricole face au changement climatique et à la pression démographique. La dépendance persistante aux importations de céréales – malgré une hausse ponctuelle des récoltes – maintient la question foncière au centre du débat économique. En verrouillant l’usage des terres agricoles, Tebboune cherche à afficher une fermeté symbolique : celle d’un État protecteur de ses ressources, mais aussi soucieux de son équilibre politique interne, alors que les tensions sociales autour du coût de la vie restent vives.

Sur le plan hydrique, la même logique de centralisation prévaut. Le président a exigé que l’eau issue des nouvelles stations de dessalement soit distribuée dans un rayon d’au moins 250 kilomètres à partir des côtes, afin d’alimenter les wilayas de l’intérieur et les Hauts-Plateaux, régions particulièrement touchées par la pénurie. Quatre stations – à El Tarf, Boumerdès (Cap Djinet), Tipasa (Fouka) et Oran (Cap Blanc) – viennent d’être mises en service, portant à 19 le nombre total d’unités en activité et à 3,7 millions de m³/jour la capacité nationale de production.

En toile de fond, le chef de l’État veut faire du dessalement un pilier de la stratégie nationale de sécurité hydrique, avec cinq à six nouveaux projets prévus d’ici 2026, pour atteindre une capacité de 5,5 millions de m³/jour à l’horizon 2030. Mais la multiplication des chantiers ne suffira pas à masquer les tensions structurelles du modèle algérien : dépendance au gaz pour alimenter les usines, déficit d’efficacité dans la gestion de l’eau, et contradictions entre planification centralisée et impératifs écologiques.

SOURCE: APA/ak/ac/Sf/Alger (Algérie)